中國底氣 青年志氣(時代之問 青春作答)

|

|

山東港口青島港前灣集裝箱碼頭。 |

|

|

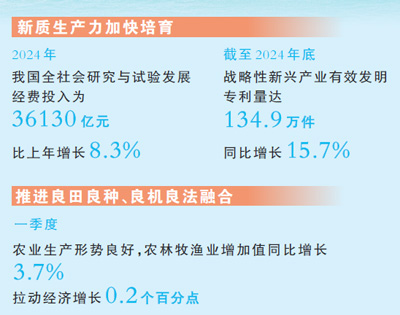

數據來源:國家統計局、國家知識產權局、交通運輸部 |

|

|

四川成都市雙流區黃水鎮,95后新農人對小麥進行植保作業。 |

|

|

數據來源:國家統計局、國家知識產權局、交通運輸部 |

|

|

4月24日,搭載神舟二十號載人飛船的長征二號F遙二十運載火箭在酒泉衛星發射中心發射升空。 |

青年興則國家興,中國發展要靠廣大青年挺膺擔當。面對復雜嚴峻的外部環境,廣大青年堅定信心、保持定力,集中精力辦好自己的事,不斷增強做中國人的志氣、骨氣、底氣,樹立為祖國為人民永久奮斗、赤誠奉獻的堅定理想。本期報道,我們聚焦來自不同行業奮戰在各自崗位的青年人,展現他們自信自強、剛健有為,為中國式現代化挺膺擔當的信念與風採。

——編者

青年企業家李承:

研算法,成果越研越新

9點,到研發實驗室與技術團隊探討實驗要點﹔11點,與生產基地對接業務……江蘇蘇州聚維元創生物科技有限公司聯合創始人李承的時間表排得滿滿當當。

生物制造中,糖是不可或缺的材料。糧食作物是糖的主要來源,部分依賴進口。幾年前,在國外工作的李承與朋友發現,農業廢棄物秸稈可以替代糧食,用於生產高附加值的丁二酸等。幾個年輕人一拍即合,決定回國創業。

將秸稈高效轉化為可利用的糖,所需的進口纖維素酶制劑價格高昂,國外企業壟斷了大部分專利技術。“要有‘挑戰不可能’的勇氣!國外公司把專利筑成高牆,我們就用AI算法‘掘地三尺’。”李承說,團隊開發出了智能酶挖掘平台,如“基因偵探”般從海量微生物數據庫中鎖定目標酶,自主構建出高效水解秸稈纖維素的酶系統。

“關稅影響糧食價格,我們繞道而行從秸稈中獲取糖,也就掌握了生物合成的主動性。”李承介紹,公司已在山東與江蘇建設了十萬噸級秸稈基生物制造基地,形成具有完全自主知識產權的產業技術體系。

能源企業研發人員楊銘軒:

拼創新,設備越拼越強

“這套‘芯片級’自主可控抽水蓄能核心控制系統,凝結了團隊青年的智慧與心血。年輕人,就是要敢想敢干!”在已用上“國產大腦”的廣東廣州抽水蓄能電站,38歲的楊銘軒語氣鏗鏘。

楊銘軒是南方電網儲能公司檢修試驗分公司自動化檢修部總經理。2021年初,他接到任務,帶領團隊研制全國產化抽水蓄能核心控制系統。

“長期以來,這套系統的核心元件主要依賴進口,‘卡脖子’風險較大。”楊銘軒記憶猶新,“更換零部件時,國外廠家開出天價﹔檢修時,國外技術人員把設備圍起來,不讓我們看操作……”

能源裝備自主可控是保障國家安全的關鍵之一。“依托國內完備的制造業產業鏈優勢,我們開展集成創新。”楊銘軒介紹,團隊走訪了70多家制造企業,反復比選元件、研發技術功能、優化控制邏輯,逐一攻克難題:沒有適配的國產直流滅磁開關,就打磨符合需求的自主產品﹔針對新能源大規模並網對抽蓄機組的調速要求,研制出精度超越進口產品的國產調速器。

腳踏實地,創新求存。4個子系統、200多種設備、10萬多個元件,“國產大腦”研制沒有先例參考,楊銘軒帶領團隊從一個個元件、一項項技術破局,逐一完成“拼圖”。截至3月底,“國產大腦”已在廣州、惠州等抽水蓄能電站安全啟停超7100次,各子系統累計運行時長超4.9萬小時。

浙江義烏商戶汪小楠:

跑訂單,信心越跑越足

下午2點,在浙江義烏國際商貿城2區5樓的店鋪見到汪小楠時,她正用流利的英語接待外商。這位文靜的00后姑娘是一名義烏“商二代”,她的母親是這家五金工具公司的總經理。

“最近很多朋友關心我們有沒有受到美國加征關稅影響,你們看,這外商一撥接一撥的,我反而感覺生意更忙了。”汪小楠笑著說,“我對自家產品充滿信心!”

信心是跑出來的。今年正月初二一早,汪小楠就在母親建議下搭上了飛往美國的航班。一周時間裡,馬不停蹄地跑了多個五金市場,汪小楠的信心越跑越足,“我們的價格遠遠低於美國同類品牌,長期看來,我們的產品依然有競爭力。”

2月考察美國市場,3月飛赴歐洲拜訪客戶,5月的考察計劃也已提上日程……“多跑一個市場,信心就多一分。”汪小楠說,“我們的產品廣受全球消費者青睞,市場份額越來越大,今年前幾個月的貿易額保持20%以上的增長。”

關稅沖擊是外貿企業必須直面的現實,除了繼續“買賣全球”,更要深耕質量。鏈接國內100多家上游工廠,生產銷售1800多種五金工具,產品行銷100多個國家和地區……在汪小楠看來,“隻要踏踏實實把產品做好,勤勤懇懇開拓新的市場,就不懼怕短期的關稅挑戰。”

港口市場開發團隊負責人李永銳:

拓通道,服務越拓越優

3月底,一列滿載3500噸鐵礦石的敞頂箱火車,穩穩停靠在山東聊城臨清站,標志著“青島—臨清”鐵礦石運輸通道開通。這背后,有著山東港口青島港前港公司市場開發團隊青年日夜奔波的身影。

這支團隊以80后、90后居多,38歲的負責人李永銳翻開一沓調研筆記說,團隊走訪河北多家鋼廠發現,高企的物流成本削弱了企業的競爭力。如何通過優化運輸路線,助力實體經濟降本增效,成為大家的攻堅課題。

多次奔赴臨清市,實地考察站點作業環節﹔綜合考慮地理、成本等因素,精心設計最優物流方案……這群年輕人加班加點,終於讓這條便捷、環保、低碳的運輸通道順利開通。

“青島港的年輕人太給力了,幫我們解決了大難題。”一家鋼廠負責人感慨,“復雜的貿易形勢下,這條通道為企業穩產增效提供了保障。”

一條新通道,疏通了企業供應鏈的“堵點”。一群年輕人,用智慧與汗水鋪就促進雙循環的“鋼鐵通路”。“或許在港口老職工眼裡,我們還很年輕。但我們知道,當代青年吃得了苦,挑得起擔子,扛得住責任。”李永銳語氣堅定。

大豆育種科研人員鄭姣龍:

育良種,質量越育越高

播種前,精心准備幾萬份育種材料﹔播種期間,在試驗田間來回奔波……在黑龍江的黑土地上,北大荒墾豐種業股份有限公司大豆研究院大豆育種助理鄭姣龍忙個不停。

“大豆產業的健康發展,離不開提高單產和自給率。”39歲的鄭姣龍目睹國內大豆產量與國外的差距,緊迫感油然而生,“要加大國內種質資源開發利用,努力構建中國的育種標准。”

“大豆的花苞不到半個米粒大,因花期短暫,我每天都要完成200多朵花的雜交任務。”聊起大豆育種,鄭姣龍有著說不完的話,“為了讓飽滿的豆莢挂滿枝頭,流再多汗水都值得。”

一捧豆,是中國食用油的主要原料,也是養殖業的重要飼料來源,支撐著國家糧食安全。分子標記輔助選擇技術、全基因組選擇技術……鄭姣龍和團隊日夜攻關,積極探索前沿技術,隻為減少進口依賴,讓“油瓶子”裝上更多中國油。

扎根田間的科技突圍,有了初步成果:團隊培育的“龍墾3092”連續刷新黑龍江省高產紀錄,累計推廣面積超400萬畝﹔“龍墾324”在2023年以畝產467.24公斤創下我國大豆百畝攻關田高產紀錄。

4月18日,由北大荒墾豐種業股份有限公司牽頭,匯集龍頭企業、科研院所等34家單位的種業創新聯合體正式成立。“這意味著,種業創新進入了組團推進模式。”鄭姣龍充滿期待,“希望能更快選育出更優品種,讓大豆的‘中國芯’更加強勁。”

(人民日報記者閆伊喬、程遠州、歐陽潔、柯仲甲、劉軍國、侯琳良、祝大偉)

《 人民日報 》( 2025年04月29日 18 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量