人物名片

朱曉軍,中國作家協會會員、中國報告文學學會理事,教授、編審、一級作家。出版有《一個醫生的救贖》《讓天說話》《大國糧倉:北大荒留守知青口述實錄》《快遞中國》(合著)等作品20余部,先后榮獲魯迅文學獎、徐遲報告文學獎、新中國60年優秀中短篇報告文學獎、中國改革開放30年優秀報告文學獎、中國短篇報告文學獎等獎項,由《快遞中國》改編的電視連續劇將於2020年播出。

2009年初秋的一天,我在時任杭州市作家協會主席嵇亦工的辦公室,就《杭商》的編輯出版,征求他的意見。這時,有人進門找他,見我們在交談,來者便坐在沙發等著。

“您是馬曉才嗎?”我要走時,那人站起,迎過來問道。

我打量一下,不記得見過此人。

“聽亦工兄稱你曉才嘛,”他眼裡閃動驚喜,“我是朱曉軍,我們沒見過面。”

朱曉軍?我想起來了,他是東北一家刊物的編輯。上世紀80年代,我給他投過稿,經他手上發過不少文章。為了寫長篇紀實文學《困惑中的抉擇》,我在全國各地採訪,需要不少費用。當時工薪族月薪也就三五十元錢,我給他寫信,向他借錢。信寄出后,並沒有抱太大的希望。不久,卻收到他匯給我50元錢。

我激動地跟他擁抱在一起,“你二十多年前寫給我的信,我還保留著。”

原來,朱曉軍在2003年被浙江理工大學引進。2007年,他的報告文學《天使在作戰》獲第四屆魯迅文學獎,他當選杭州作協副主席。

緣分像一陣風兒,把兩片失散的葉子聚到了一起。

此后,我們經常聚會,他給我們寫過稿件。《杭商》雜志請他和夫人參加過西雙版納和海南筆會。他在台灣東華大學做訪問學者時,我正好在台灣中國文化大學講課,我曾專門坐火車去花蓮看他。

相識已30多年,情如兄弟。2020年7月,我們通話時,我提出採訪他,他爽快答應了。

朱曉軍夫婦參加杭商傳媒2018海南筆會

馬曉才:30年前,你還是期刊編輯,現在是教授,還是浙江省獲獎最多的作家之一。你是怎麼取得這些成就的?

朱曉軍:年輕時,我讀過斯通的《馬背上的水手》,沒想到自己也成為了“馬背上的水手”。讀工科時,我寫小說﹔在研究所工作,我下班就給報刊寫稿﹔做編輯時,我干的是記者的活兒﹔在高校教書,別人搞科研,我寫報告文學。去年,我退休了,創辦一家寫作中心,不再做“馬背上的水手”了。小時候,母親常說:“起個大早,趕個晚集。”我就是這樣的人。

我生於沈陽,父親是建筑企業的職員,上世紀50年代,家跟著建筑工程跑,從沈陽搬到哈爾濱,又從哈爾濱搬到富拉爾基。富拉爾基是黑龍江省第二大城市齊齊哈爾的重工業區,距主城區40來公裡。那是文學的荒漠,我讀不到文學書,就找語文課本看。有時在上學的路上,風兒吹來一張有字的紙,我也會把它揀起來看看。

中學時,我模仿魯迅寫篇作文,深得老師賞識,被當成范文。當地最有名的語文老師是“三楊一梁”(三位姓楊,一位姓梁),我的老師就是“一梁”。我寫了個同學,他是個活寶,除對上學沒興趣,對什麼都有興趣,沒想到卻傷害了他。幾十年過去了,想起這件事,我還內疚。

高考時,我想選擇文科,父親反對。抗日戰爭時期,讀國高的父親入了黨組織,這成為他一生的夢魘,運動一來,就驚恐不安,他入的是國民黨。據說,父親年輕時也愛好文學,在報紙上發表過文章,“朱曉軍”是他用過的筆名。這是母親說的,父親對此諱莫如深。父親在單位也算筆杆子,沒有運動時就起五更爬半夜地給單位寫總結、報告之類的材料,運動來了就給自己寫交待材料和思想改造匯報。他慶幸跟文學劃清了界線,沒被打成右派或現行反革命,而只是“一般政治歷史問題”。他躲過初一,卻沒躲過十五,文革時作為“國民黨殘渣余孽”被揪了出來。父親心有余悸,勸我報考哈爾濱建筑工程學院工程機械專業,我聽了父親的勸告。大一時,我讀了徐遲的報告文學《歌德巴赫猜想》,既欣喜又后悔。對我們這代人來說,讀大學已非常之幸運,專業不如意也要苦讀下去。

報告文學猶如暗戀的女孩,難以放棄。大學畢業的第三年,我調到一家期刊社做編輯部主任。我寫的報告文學《汗血凝華》發表在本刊上。寫的是一位畫家鞠北碩,那時他還是北滿鋼廠的工人,重病纏身,近乎窮困潦倒。后來,他成為著名畫家。

“魚,吾所欲也﹔熊掌亦吾所欲也”,繁多且復雜的“所欲”讓我們像布朗運動似的被撞離原有軌道,就是起個大早也趕不上晚集。80年代,您給我們寫稿時,我們發的還是短篇報告文學、通訊和散文。稿酬也很低,最高也就千字10元,您享受的就是這個標准。90年代初,出現一種新文體——特稿,也叫紀實、紀實特稿,或大特寫,基因與報告文學高度相似,不過在“寫什麼”和“怎麼寫”上有所區別。

我在特稿的小道奔波十幾年,發表近百萬字,出版有《大荒羈旅——留守在北大荒的知青》、《中國百年婚姻檔案》、《來自魔鬼峽谷的報告》等。我的特稿跟報告文學比較接近,也有人認為我那時寫的是報告文學。

朱曉軍和楊曉升參加2012北京文學長白山筆會

馬曉才:在80年代,文學是件高尚的愛好,幾乎所有青年都有個文學夢,大凡認識幾個字的在征婚廣告上都聲稱自己“愛好文學”。后來文學衰落了,絕大多數人都離開這支龐大愛好大軍,你是怎麼又回到報告文學創作上來的?

朱曉軍:有什麼樣的朋友就有什麼樣機遇,有什麼樣機遇成就什麼樣人生。沒有楊曉升,我是不可能趕上這個晚集的。

上世紀90年代,我在雜志社主持“社會廣角”欄目,曉升是中國青年雜志社社會版主編,也是我的作者。2000年,文學期刊猶如秋后挂在秧上的茄子——不斷萎縮,曉升卻調到北京文學月刊社當執行主編。曉升是位有遠見,有擔當,有膽識,有市場意識的作家與編輯家。他改變了文學期刊編輯模式,將讀者放在首位,創辦了精彩閱讀版。

當時,最受歡迎的期刊是紀實類,發行量最大的《家庭》,每期發行數百萬冊,頭題每篇兩萬元,相當於千字四五千元。我是《家庭》的重要作者。我有好的線索就寫,沒好的就不寫,每年寫那麼三五篇。一年,《家庭》懸賞,誰一年發三篇頭題獎勵一輛轎車,我拿到了。

《北京文學》有一個欄目——“現實中國”,發報告文學。曉升給我打過多次電話:“曉軍,你在忙什麼?能不能給我們寫一篇報告文學?”我已不想寫報告文學了。曉升勸我,“你採訪后可以先寫特稿,再寫報告文學。”進入21世紀,發報告文學的期刊僅三五家,除《北京文學》和《當代》之外,大都半死不活。報告文學的稿酬也少得可憐,往往不抵差旅支出,既沒社會效益,又沒經濟效益,想想實在是沒勁。

2002年6月20日,雞西城子河煤礦瓦斯爆炸,124人遇難。這不僅是“共和國第四大礦難”,而且遇難者有20%是廳、處級領導干部。6月25日,前往雞西採訪的各路記者紛紛撤離時,我逆行而上。

雞西礦務局擁有14個煤礦,46萬職工和家屬。鼎盛時期,他們的年產煤炭2000萬噸,雄踞全國第二。20世紀90年代,他們衰落了,負債率高達98%,累計拖欠職工工資3.7億元,拖欠最長的48個月。1997年至1998年,平均1.4天就有一次千人的上訪。1999年4月19日,數千礦工和家屬阻斷雞西的鐵路與公路,導致交通中斷44小時,震驚黨中央和國務院,朱镕基總理親自主持國務院會議研究雞西煤礦的解圍問題。最后,黑龍江省委調七台河礦務局副局長、煤礦安全生產專家趙文林到雞西礦務局任局長。

趙文林34歲當礦長,創下全國薄煤層開採的最佳業績。他當過七八年安監局長,清楚雞西煤礦都是高瓦斯井,每天10萬礦工在井下作業,有一人不注意就會釀成礦難。

趙文林接到任命那天,晚上回家什麼也沒說,吃碗飯就上床睡了。半夜,夫人聽到哭泣聲,開燈一看,他躺在床上,抱著枕頭在哭。雞西礦務局的礦工大量流失,經驗豐富的礦工都跑到小煤窯打工了,一撥撥從農村新招的礦工漠視安全生產。井下瓦斯濃度超標,安全系統會發出報警,繼續生產就會斷電。礦工收入與產量挂鉤,沒產量就沒收入,這井就白下了。沒收入,生活就難以為繼,那些新招的礦工就用黃泥把瓦斯探頭糊上。

趙文林還是去了雞西。有人說,他不是去當局長的,而是去守火山口的。

他到任后,制定了解困路線圖,提出“礦工吃飯重如山,礦工安全大如天”、“礦工的命也是命”。他要求干部盯在井下,監督安全生產,提出局長每月下井不少於12天,副局長不少於14天,礦長18天……雞西煤田發生巨變,即將走出困境之際,發生瓦斯爆炸,趙文林遇難。

我在雞西採訪了三天,在《家庭》發了個頭題。《“6.20礦難”:第一責任人的悲情人生》的社會反響十分強烈,有人說,這是把硬新聞寫成軟新聞的范本。

曉升對這一選題很感興趣,約我寫篇報告文學。我答應了,一是曉升約過多次,盛情難卻﹔二是特稿寫罷,感到言猶未盡。社會不能以成敗論英雄,趙文林比媒體宣傳的某些英雄人物還要高尚,不該被遺忘。我有一種責任感。

我再次趕赴雞西,又採訪一個星期。採訪趙文林的好友、雞西礦務局紀委書記溫振江時,他請我喝酒,端起酒杯說道:“你不要採訪我,我說趙文林好不行,你說趙文林好也不行,百姓是天,讓天說話。”我說:“好,我的這篇稿就叫《讓天說話》。”他是性情中人,他的秘書告訴我他患有癌症,醫囑不讓喝酒。他說,“今天我要喝酒。”那天,我們兩人喝得大醉。

我挖掘了許多感人至深的故事。一次,平崗礦發生火災,井下人員撤到井上。趙文林趕到后,換上防毒作業服就下井。井下瓦斯超標,隨時都會爆炸,礦領導勸他再等等。“再等礦井就燒毀了,礦工吃什麼?”他到井下一邊指揮,一邊操起液壓水槍沖在前沿。三天三夜,火扑滅了,煤礦保住了。

趙文林遇難后,他的夫人在他辦公桌找到1.38萬元的餐飲發票。她大惑不解,他是局長,宴請客戶不用他結賬﹔他到雞西才兩年多,個人請客也花不了那麼多錢。他的月工資僅890元。

最后,他的司機解了這個謎。司機說,這兩年,哪個礦工干得好,趙局長就以個人名義請吃飯﹔哪個採煤隊業績突出,他也請吃飯。上任一年后,十幾個煤礦產量大增,他高興地要請下邊20多位礦長和書記喝酒。有人提出去雞西最高檔飯店,吃招牌菜,喝茅台,他答應了。

礦長、書記酒足飯飽后,他把包遞給局辦主任,說:“把賬給我結了。”

“局長,怎麼你個人買單?”礦長和書記驚訝地問。

“我請客,我不買單,誰買單?”

“局長,這頓飯算我的好了,哪個礦報銷不了這頓飯錢?”

“不行,我請客哪能讓你們買單?”

出了酒店,有人拍大腿說:“也不知道局長個人埋單哪,要知道上這麼高檔酒店干什麼,點那麼貴的菜干什麼,喝茅台干什麼……”

“啥也別說了,回去好好干吧。”

趙文林遇難后,一個遠在北京讀書的女孩給父親打電話,“爸爸,這個月少給我寄100元,替我給趙局長買束菊花。”趙文林去雞西前,有些孩子考上大學也沒錢讀。有一位老礦工的兒子井下遇難,媳婦改嫁,他領孫子相依為命。一天,孫子欣喜跑回家,“爺爺,我考上了,考上了!”“你考上什麼了?”“我考上大學了!”爺爺聞后臉色大變,揚手打孫子一個嘴巴:“誰讓你考的,誰讓你考的?你考上誰供你?”爺爺的退休金時常拖欠,盼著孫子早點工作。爺爺打完就后悔了,抱著孫子放聲痛哭。趙文林到雞西后,設立了助教基金,說礦區再窮也要讓孩子上大學,每年礦區有八百多個孩子走進高等學府。

趙文林出殯那天,雞西空巷,幾十萬人站在街頭相送,有人扯著:“八百天,你下六百天井,好好休息吧!”“好官,你連早飯都沒吃,怎麼能走呢?”“文林,來生你當局長,我還跟你干!”

《讓天說話》發表后,多家影視公司要購買影視改編權,《大雪無痕》的副導演聽我講過趙文林的故事,流淚說:“朱老師,你改寫劇本吧,我來拍。”我看了大量的電視連續劇和電視劇本寫作方面的書,擬出分集提綱。2003年,我從東北調到浙江,從業界進了學界,想法變了,想安心做學問。

這是我寫作生涯的一大遺憾。趙文林的工作日記在我手裡放了多年,2010年我還想過把《讓天說話》改寫成長篇,再改編成電視劇本。寫報告文學與小說不同,隨時都會有新的寫作項目,而且這些項目都是有時效性的,往往身不由己。

朱曉軍榮獲魯迅文學獎

馬曉才:2007年,第四屆魯迅文學獎全國優秀報告文學評選中,你的《天使在作戰》全票當選,評委會認為《天使在作戰》這“作品充分體現了報告文學的戰斗性,對關乎國計民生的重大問題敢於秉筆直書,是近年來涌現的最具震撼力的作品之一。”你能不能談談這部作品的創作經歷。

朱曉軍:這是我寫的第三篇報告文學。進高校的頭三年,我一邊備課授課,一邊申報科研項目。我在兩個系開設兩門課,一是寫作,二是編輯學。2005年,我又開設一門新課——紀實特稿採訪與寫作。

寫作離不開“寫什麼”和“怎麼寫”。教寫作學的老師大多以“怎麼寫”為教學重點,我以“寫什麼”為重點。我認為不論寫虛構還是非虛構,“寫什麼”都比“怎麼寫”重要。

不論從新聞性,還是從故事性來講,特稿都是隻有第一,沒有第二的。不論你寫得多麼完美,別人趕在你之前發了,你也就前功盡棄。教特稿寫作,你若自己不寫特稿,那就無法真槍實彈地指導學生“寫什麼”或“不寫什麼”。因此,我隻得揀起特稿寫作。

2006年年初,家庭雜志社下半月主編楊麗萍約我採寫打黑醫生陳曉蘭。楊麗萍有著罕見的眼力,善於從尋常事件發掘潛在故事,在庸常中發現好視角,從而化腐朽為神奇。我每次跟她談選題和寫作都會有意想不到的收獲。從她當編輯到她當編輯部主任、主編,期刊集團副總編和總編,以及一起創辦寫作中心,我們合作了20多年。沒有她也就沒有那篇獲魯迅文學獎的作品,我也許趕不上這個晚集。

在陳曉蘭這個選題上,我們一拍即合。不論什麼社會,有三個領域不能腐敗,一是教育,事關未來﹔二是醫療,事關生命與健康﹔三是司法,事關公正。遺憾的是這三個領域卻成為腐敗的重災區。許許多多的“白衣天使”墮落成“白醫魔鬼”,看病貴,看病難成為社會三大問題之一,哈爾濱出現住院67天花費550萬元的“天價醫藥費”,沈陽出現“敲骨吸髓”。那幾年,這類事件層出不窮,驚心動魄。

醫生怎麼能算計病人,怎麼能謀財害命?我母親和姑姑都是婦產科醫生。記得7歲那年,母親中午回家吃飯時,我和5歲的弟弟跑出去。那天冷,我們卻玩得熱火朝天。回家卻傻了,門挂著鎖,母親上班了。家回不去了,索性繼續玩吧,我們跑到離家兩三公裡的嫩江冰面打出溜滑,我一不小心掉進冰窟窿,爬上來后棉褲濕淋淋了,不一會兒就凍得像冰棍似的,腿直直的不能彎,走動時“沙啦沙啦”地響。我們去了醫院,弟弟進了住院處,我站在外邊的走廊,冰化了,順著褲子流下來,水汪汪在地上。母親出來給我一串鑰匙,轉身就回去了。我感受到了母親的冷漠與無情。十幾年后,我又想起此事,問道:“媽媽,你那天為什麼沒送我回家?想沒想過我那樣會凍倒在路邊,甚至會失去雙腿?”她平靜地看看我,“我一手托兩命,怎麼能送你回家?”

陳曉蘭比我母親還高尚。在那個年代,絕大多數醫生都像母親那樣“待病人像親人”,沒人會想到從病人身上謀取私利。醫療產業化、市場化之后,醫生發現一座“金礦”,一座隻要放棄良知,放棄人性就可以隨意開採的“金礦”。陳曉蘭是上海地段醫院的醫生。9年前,她發現自己所在的醫院用假冒偽劣醫療器械對病人進行治療,向有關部門實名舉報。結果假冒偽劣醫療器械沒有被打掉,她卻失去了工作。她不停舉報,屢敗屢戰,先后上訪32次,僅國家藥監局的局長接待日就去過9次,在她的舉報下,多種假冒偽劣醫療器械被吊銷。

我撥通陳曉蘭的電話,提到採訪,遭到了她的拒絕。

“您看這樣好不好,我僅佔用您半小時時間。”

人怕見面,隻要能見面就有機會。

她猶豫一下,還是接受了。正月初五,我乘最早一班火車去了上海。下火車轉地鐵,再轉公交車,在約定的小區門口見到陳曉蘭。她穿得很居家,卻難以掩飾知識女性特有的氣質。在她家裡,我們從早晨8點多鐘聊到中午,又從中午聊到晚上五六點鐘。

回杭州后,我很快就寫出一篇六千多字的特稿,在《家庭》發了頭題。我像當年寫趙文林似的感到意猶未盡,打電話給曉升。他聽后表示,盡快寫完發過去。我再次去上海採訪陳曉蘭。隨著採訪的深入,發現醫療器械領域從上到下有一條腐敗鏈,上到國家藥監局局長、醫療器械司司長,下到全國各地醫院的院長和醫生,敏感而嚴峻,有巨大風險,我敢寫,曉升敢發嗎?

“你放心,我們肯定發,第6期頭題!”返杭州的列車上,我忍不住撥通曉升的電話,他毫不猶豫地說。

也許這篇報告文學觸碰到社會敏感神經的痛點,引起強烈的社會反響,被《南方日報》《深圳晚報》《大眾日報》《今晚報》等30多種報刊連載與轉載。《天使在作戰》最先是在《北京青年報》發表的。他們和《北京文學》在同一家印刷廠印制,他們看到這篇作品的校樣后提出要連載。按常規要原載報刊發表后,其他報刊才能轉載或連載,可是《北京青年報》前一篇連載6月8日結束,9日要連載新作品﹔《北京文學》6月15日才能出版。最后,《北京文學》同意《北京青年報》提前連載。

2016年3月,本文作者和朱曉軍在台灣東華大學

馬曉才:你的《天使在作戰》獲得很多獎項,你趕上了自己的晚集,你在此后還寫特稿嗎?報告文學與紀實特稿有何不同?

朱曉軍:的確,這篇作品獲得許多獎項,如魯迅文學獎、中國改革開放優秀報告文學獎、新中國60年優秀中短篇報告文學獎,還被收入《中國優秀報告文學讀本》《中國文庫·1949-2009報告文學選》《中國新世紀寫實文學經典》《21世紀報告文學排行榜》等近十種報告文學選。

最讓我最欣慰的是這部作品改變了陳曉蘭的處境。在2007年,陳曉蘭已徹底失望,想召開一場新聞發布會,宣布從此退出醫療反腐。她跟記者說接到中國作協頒獎晚會的邀請,一篇以她為主人公的作品獲了獎,她不想參加。記者說,那可能是魯迅文學獎頒獎晚會,你一定要參加!《天使在作戰》的獲獎,陳曉蘭得到社會的關注,她那年被評為“影響中國醫改進程的二十人”、央視“全國2007年度法制人物”和“2007年感動中國人物”。她的工作問題得到了解決。這讓我感受到文學的價值與力量,從而把寫作的重心轉移到報告文學上來。

有人說,你太幸運了,剛寫三篇報告文學就獲得了魯迅文學獎。幸運是肯定的,且不說全國,浙江就有許多作家寫得比我好,卻沒有獲得這一獎項。不過,我雖然剛寫三篇報告文學就獲了獎,其實跟我做過19年的特稿編輯,寫20多年特稿有關。我是從特稿寫作的小路穿插到報告文學上來的。特稿為我奠定了扎實的基礎,解決了“寫什麼”的問題,以及調查與採訪,結構與表達的技巧。回想一下,我寫的特稿一半以上是可以寫成報告文學的。

有人說,報告文學有三性,即新聞性、文學性、政論性(也有說思想性的)﹔紀實特稿隻有新聞性和文學性。

特稿就沒有思想性嗎?特稿就沒有政論或議論嗎?報告文學要沒有政論或議論就不是報告文學了嗎?這顯然是不成立的。

也有人說,報告文學和紀實特稿是同一文體。我認為在廣義上說是成立的,二者的基因高度相似,均為新聞與文學相糅合的敘事性文體,有人物,有情節,有背景,都要講好故事﹔在狹義上說不是,二者在“寫什麼”與“怎麼寫”上都有區別,這也是有相當多的報告文學作家寫不好特稿,也有相當多的特稿記者寫不好報告文學的原因所在。有些選題可以寫成特稿,也可以寫成報告文學,比如雞西礦難,比如陳曉蘭﹔也有許多選題隻能寫特稿,或隻能寫報告文學,我在這裡就不展開了。

朱曉軍參加杭商傳媒2017西雙版納筆會

馬曉才:《天使在作戰》后,你還寫過有關醫療的報告文學嗎?

朱曉軍:在那之后,我還寫過《一家瘋狂醫院的最后瘋狂》《大醫精誠》等中篇報告文學,在《天使在作戰》的基礎上,又創作了長篇報告文學《一個醫生的救贖》。

我還要繼續寫下去,要讓病人知道自己所處的醫療環境,要讓腐敗的醫院和醫生知道有人在盯著他們。

當河水污染時,沒有一條魚可以逃過戕害。2007年的一天,我接到姐姐的電話,要我立即飛回沈陽。姐姐說,母親心絞痛,一家三甲醫院的專家說要做心臟搭橋手術。姐姐他們一聽就懵了,母親已年過八旬,哪裡吃得消這麼大的手術,能下得來手術台嗎?

專家見姐姐猶豫不決就說,你們不要舍不得錢,你們要孝敬母親,不能見死不救。

姐姐一聽眼淚就下來了,怕背上不孝罵名,決定給母親做手術。

我打電話請教陳曉蘭。她說,你母親不適合做那麼大的手術。他們勸你們做手術可能出於個人目的,如果手術成功,他們就可以吹噓“我們成功地為一位80多歲的老人做了心臟搭橋手術”﹔一旦手術失敗,你們人財兩空,他們不僅毫發無損,而且該賺的錢一分都不少。

我正想跟姐姐商量卻接到她的電話:“你不用回來了。媽媽身上出現了水疱,請皮膚科醫生過來會診后,確診是帶狀疱疹,不是心臟的問題。”

真讓人后怕啊,母親若為帶狀疱疹做了心臟搭橋手術,死在手術台上,我們還不窩囊死?我不禁想到陳曉蘭的父親對她說的話:“在英語裡,醫生和博士是一個單詞,這是對醫生的崇高敬意。作為醫生,病人不懂的你懂,你要為病人負責!”病人是弱者,他惟一可以依賴的隻有醫生。醫生若背叛了他,那是多麼可怕,多麼可悲的?

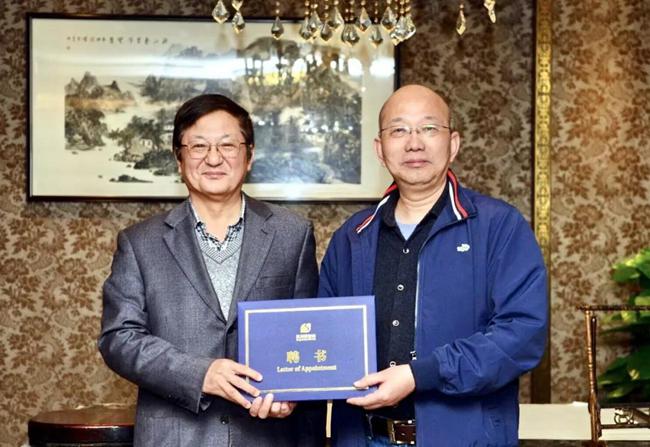

本文作者為朱曉軍頒發杭州灣智庫特聘專家証書

馬曉才:你還寫特稿嗎?《天使在作戰》后,你出版十多本書,有的是跟別人合作的,這在文學創作中比較少見,為什麼要合作呢?

朱曉軍:隨著寫作重心的轉移,我寫的特稿也越來越少。紙媒衰落了,紀實類報刊也衰落了,《家庭》的發行量從數百萬跌至幾十萬,還有些期刊停辦了。我教的那門課也停了,我也就不再寫特稿了。另外,特稿時效性強,採寫上要速戰速決,特稿記者大多30多歲,我已不適合那種寫作節奏了。

《天使在作戰》發表后,我寫過《一個醫生的救贖》《高官的良心》《中國工匠》等,跟別人合著過《忠誠是天》《天地良心》《高地》《讓百姓做主》《快遞中國》《大國糧倉——北大荒留守知青口述實錄》,還有沒完成的《中國鄉村“沒媽孩子”調查》《錢塘一家人》等。報告文學與小說不同,小說是虛構的,兩個人不可能產生同一虛構。報告文學是非虛構的,基於同一事實,可以合作,在這方面成功的例子很多,如《華盛頓郵報》記者鮑勃·伍德沃德與卡爾·伯德斯坦合著的《總統班底》,拉萊·科林斯與米尼克·拉皮埃爾合著的《巴黎燒了嗎?》。

合作可以縮短創作的周期,可將不可能為可能。比如我與楊麗萍創作的《快遞中國》,一個人可能完不成,要採訪近百人,這些人分布在浙江、上海、新疆、四川、寧夏、河南、江蘇等地,如果能完成也要三年以上,兩個人合作可以分頭採訪與梳理,擬定寫作大綱后分頭寫作,然后由一人統稿。這樣不僅可以提高寫作速度,還可以各盡所能,實現互補,達到1+1大於2的效果。

我現在寫作速度慢了下來。30歲時,我一周可以寫7萬字,現在一個月也寫不出來﹔過去採訪兩三小時可寫五六千字的特稿,現在一個20萬字的項目要調查採訪一年,甚至幾年。有一個項目,我們已連續調查採訪7年,也許還要再做3年。中國鄉村有6000多萬留守兒童,其中有些孩子已被媽媽拋棄,他們的媽媽或是買來的,跑掉了﹔或是進城打工失聯了,或是離婚走掉,他們被媒體稱為“沒媽孩子”。我國有多少這樣的孩子,沒找到相關統計數字,估計佔留守兒童的10%左右,這不是一個小數。母愛缺失會影響孩子的認知、記憶、智力,還會導致人格失調等問題。2015年,畢節的自殺的四兄妹就是“沒媽孩子”,毒死衡陽一對姐弟的女孩也是“沒媽孩子”。這些孩子有些是問題孩子,他們長大后組成的家庭可能就是“問題家庭”。我們調查中發現,有些“沒媽孩子”的父母、祖父母當年就是“沒媽孩子”。

據人口專家預測,2020年中國將有3000萬至4000萬男人無妻可娶。這些偏遠貧困的農村則是“無妻可娶”的重災區,在這些地方買賣婚姻將會繼續存在下去,買來或騙來的女人生下孩子跑掉的現象也將繼續存在下去。還有農村離婚數量在不斷攀升,有調查顯示河南部分農村的離婚數量已超過解放后50年的總數,據央媒調查統計,87.5%的農村婦女離婚時拒絕要孩子。這意味將會不斷出現新的“沒媽孩子”。

報告文學是來自時代前沿的報告,作家要有憂患意識,僅唱贊歌是不夠的。寫作是一種艱辛的勞作,尤其是非虛構。不過,我已樂在其中,調查採訪拓寬了我的視野,寫作讓我對社會與個人命運有了深刻的思考和認識。

寫作已成為我的生活,如不採訪,不寫作,我會有一種車發動后停那不動的感覺,會感到生命無著無落。

《德清踐行2030年可持續發展議程縣域方案》發布 人民網杭州6月26日電 (金忠耀)今天下午,2021浙江德清投資貿易人洽談會開幕。本次德洽會以“數智共建 德創未來”為主題,以“經貿合作精准洽談、高端人才強力聚引、營商環境優化提速、城市品牌全面推廣”為主要內容,以“數智共建”為基底,以“線…【詳細】

浙江:到2025年城鄉居民收入倍差縮小至1.9以內 人民網杭州6月25日電 (王蕭蕭)為慶祝中國共產黨成立100周年,25日上午,中共浙江省委舉行了“守好‘紅色根脈’,打造‘重要窗口’”主題新聞發布會。 發布會現場。人民網 王蕭蕭攝 發布會結合“黨的百年奮斗歷程”“新時代以來的…【詳細】

2021浙江高考分數線公布:普通類一段線495分 二段線266分 人民網杭州6月25日電 (王蕭蕭)25日,2021浙江高考成績及分數線公布。普通類:第一段495分﹔第二段266分。6月25日晚上20:30左右,考生即可登錄浙江省教育考試院網站(www.zjzs.net)、浙江考試微信或浙裡辦APP,憑准…【詳細】

6月26日,航拍中國動漫博物館。該館通體呈白色,形似祥雲。人民網 章勇濤攝

中國動漫博物館6月26日正式開館 人民網杭州6月26日電 (王蕭蕭)6月26日上午,全國首家“國字號”動漫博物館——中國動漫博物館在杭州正式開館。 據了解,中國動漫博物館是經國家廣電總局和中國動畫學會批准成立的“國字號”動漫博物館,也是杭州打造全國文化創意中心和“動漫之…【詳細】

6月26日,航拍中國動漫博物館。該館通體呈白色,形似祥雲。人民網 章勇濤攝

中國動漫博物館6月26日正式開館 人民網杭州6月26日電 (王蕭蕭)6月26日上午,全國首家“國字號”動漫博物館——中國動漫博物館在杭州正式開館。 據了解,中國動漫博物館是經國家廣電總局和中國動畫學會批准成立的“國字號”動漫博物館,也是杭州打造全國文化創意中心和“動漫之…【詳細】

浙江桐廬:5G賦能促畬鄉蝶變 一畝田、千斤糧、百斤魚、萬元錢,在浙江桐廬莪山畬族鄉沈冠村,村民們靠種田養魚就走上了致富路。 “過去,我們村每畝地收益不足500元。能實現萬元的突破,都靠科技助力。”沈冠村黨總支書記黃金源說。 稻田裡的傳感器可實時收集數據。人…【詳細】

慶祝建黨100周年大型誦讀活動。人民網 章勇濤攝

“黨旗下的誦讀”系列活動在杭州富陽啟動 6月24日晚,“黨旗下的誦讀”系列活動在杭州市富陽區龍門古鎮啟動。 作為“黨旗下的誦讀”系列活動的開篇首場活動,《筑夢富春·黨旗下的誦讀》由“初心”“奮斗”“征程”三個篇章組成,以沉浸式表演形式,結合朗誦、紅色話劇、歌舞等多種藝…【詳細】

慶祝建黨100周年大型誦讀活動。人民網 章勇濤攝

“黨旗下的誦讀”系列活動在杭州富陽啟動 6月24日晚,“黨旗下的誦讀”系列活動在杭州市富陽區龍門古鎮啟動。 作為“黨旗下的誦讀”系列活動的開篇首場活動,《筑夢富春·黨旗下的誦讀》由“初心”“奮斗”“征程”三個篇章組成,以沉浸式表演形式,結合朗誦、紅色話劇、歌舞等多種藝…【詳細】

“雙西”合璧精彩蝶變 “杭州西湖日”活動正式啟幕 人民網杭州6月24日電 (金忠耀)今天下午,慶祝杭州西湖申遺成功十周年、西湖西溪一體化保護提升一周年暨“杭州西湖日”活動正式啟幕。 行吟山水,一湖瀲灩千年。2011年6月24日,在法國巴黎召開的第35屆世界遺產大會上,杭州西湖文化景觀被…【詳細】

浙江泰順:科技特派員送技術下鄉,助農共富裕 科技扶貧,建功立業。在浙江泰順縣,助農致富的科技特派員隊伍,有一座大大的舞台。 2003年4月,浙江省第一批101名科技特派員走進泰順田間地頭,到今年已是18個春秋。科技特派員們以黨建為引領,以“科技e聯”黨建聯盟為平台,跋山涉水、走村…【詳細】