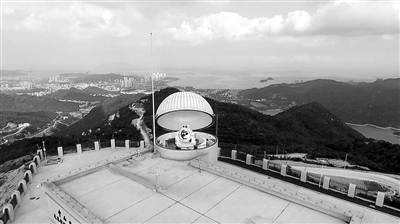

“天琴计划”激光测距台站望远镜运行良好 中山大学宣传部供图

从牛顿1687年发表万有引力定律,到卡文迪许第一次用扭秤实验测出万有引力常数G值,西方科学家主导这一领域的研究300多年。上世纪80年代,中国科学家罗俊及其团队加入了测量万有引力常数G的队伍。

5月21日,全国人大代表、中国科学院院士、我国空间引力波探测“天琴计划”首席科学家罗俊院士透露,经过多方评估,“天琴一号”卫星六大技术在轨验证全部通过,每项技术指标都优于任务目标,达到国内同类技术的最高水平。

世间万物,有能量就有引力。那么,引力的本质究竟是什么呢?自牛顿开创经典力学以来,这个物理学领域基础的科学问题之一,让物理学家辗转几百年,至今仍在探索。

从1984年开始,一群中国科学家用36年的时间,探索引力的本质究竟是什么。对于一位科学家的科研生涯来讲,36年很长。但是,在西方科学家主导了300多年的领域里,中国科学家测出了世界最精确的万有引力常数G的值,提出了空间引力波探测“天琴计划”,这样看来36年又很短。

基础研究如何报效国家和社会?罗俊院士和天琴团队在探索科学问题的过程中,用一个又一个重量级成果给出了答案。

“丢掉用钱买技术的幻想”

从牛顿1687年发表万有引力定律,到卡文迪许第一次用扭秤实验测出万有引力常数G值,西方科学家主导这一领域的研究达300多年。

上世纪80年代,中国科学家罗俊及其团队加入了测量万有引力常数G的队伍,开始用扭秤技术精确测量G值。

为了找到震动小、温度恒定的实验场所,他们把华中科技大学喻家山下的一处防空洞作为实验室。山洞阴暗潮湿,但他们埋头科研,一遍一遍地改进扭秤系统,不断优化实验方案,把扭秤的灵敏度提高再提高,把各种环境干扰降低再降低。他们除去吃饭和睡觉,在山洞中度过了数不清的日日夜夜。

经过艰辛努力,2018年8月,《自然》杂志刊发了罗俊团队最新测G结果,该团队历经艰辛测出了截至目前国际上最高精度的G值。

在探索引力本质的基础研究道路上,依托各种引力实验,他们从一开始就踏上了精密测量的应用研究之路。空间惯性传感器就是其中的杰出代表。它是空间引力研究、空间引力波探测和重力卫星的核心设备,根据工作模式的选取。该设备精度高、技术难度大,仅有法国掌握其全部技术。

2001年,为了推动研究,罗俊与已研制出空间惯性传感器的法国教授约好,专门赴法国商谈国际合作。可是会面前,对方一直拒绝走出大楼当面交谈,仅仅托人给了一些书面材料。

这让他们深深感受到,“在门外等”永远也不可能拥有核心技术,没有核心技术就很难得到别人的尊重。

2009年,在巴黎的一个小型技术研讨会上,科学家们报告了空间惯性传感器的研究情况,当西方科学家看到罗俊团队研制的部分实物照片和地面测试结果时,两次询问是否是自己做出来的,询问的语气充满了质疑。

午餐会上,罗俊与法国的空间惯性传感器研制负责人商谈购买对方更高精度产品的事宜,对方提出该仪器不是商品,是无价的,中国要想使用,“必须交换”。

“如何交换呢?就是他们给仪器,我们必须给他们原始数据。这是非常霸道无理的要求,意味着可能拱手送出国家机密!”罗俊说,经历这件事后,团队更加坚定了要走独立自主的研究道路——自主设计实验路线、自主制定测量方案、自主研发仪器设备。

“回顾过往,我想正是因为我们在西方碰壁碰得早,所以我们醒悟得早,早早地丢掉了用钱买核心技术的幻想,认清了核心科技大国竞争只能靠自己的残酷现实,在后来的研究中坚定不移地走自主创新道路。”罗俊说。

中山大学天琴中心教授杨山清介绍,实现相关装置设计及诸多技术细节均需团队成员自己摸索、自主研制,在此过程中,他们研发出一批高精尖仪器设备,其中很多仪器将在地球重力场的测量、地质勘探等方面发挥重要作用。

“不要展示的样品,要管用的产品”

多年来,在引力到引力波的研究过程中,罗俊团队始终坚持着造“国之重器”的理念。罗俊经常对团队说:“一个科学家选择课题必须要顶天立地,满足国家需求的科研方向是最具价值的。”

上世纪90年代,随着研究的不断深入,团队在引力研究领域的名气越来越大。有关部门当时正好有一项技术难题亟须解决,便将这一项目半信半疑交给了团队。但是,课题主管部门的专家心里还是有疑问:物理学家概念理论多,能不能做出管用的产品呢?

罗俊的学生、华中科技大学引力中心主任周泽兵至今记忆犹新。他告诉记者:“罗老师知道他们的担心,实际上一开始研究惯性传感器,他就明确要求我,‘基础物理研究要朝着应用产品去做,我们不要展示的样品,我们要管用的产品’。这对我的科研观影响特别大。”

为了完成这一课题,团队使出浑身解数,向好的产品发起了“进攻”。引力实验中要用到一种特殊的钢球,每个球的圆度要精确到1微米,而能买到的这种球最高精度在5到10微米。中山大学天琴中心特聘研究员薛超回忆,团队只好自己慢慢地磨,光一个球就磨了9个月,精度最终达到了0.8微米。

“36年里,这样的例子有很多,我们像是打磨产品的工匠一样。”周泽兵开玩笑说,“高度压力下,我们就是靠着做产品的工匠精神,攻克一个又一个科学和技术难题的。”

科研团队用几十年的时间,应用精密测量技术,取得高精度星载加速度计的关键技术突破,打破了制约我国重力卫星研究的瓶颈。

“对事业负责,对国家负责”

随着引力研究的不断深入,团队积累了越来越多的经验,也有了更宽的研究视野,大家心中装着一个目标:实验室研制的东西就是要到太空去经受检验。

罗俊对大家说:“要做航天产品,必须上天在轨道上检验,对我们自己的事业负责,也是对国家负责。我们要有决心,更要有信心!”

基础研究“要上天试试”何其难?其间困难阻隔,难以计数。功夫不负有心人。2011年他们争取到了一次搭载飞行机会,用两年时间研制出满足该卫星平台的产品,并通过了一系列实验和论证,2013年11月25日随某卫星发射升空!他们的喜悦是难以言表的,只能用热泪来表达。这是我国该类型空间惯性传感器的首飞验证,7年过去了目前仍在轨运行正常。

基于实验室里大量空间引力波探测关键技术的验证,罗俊在2014年3月提出了“天琴计划”,计划在太空中建成一个引力波天文台来探测引力波,向着当今世界引力研究的最前沿、科学研究的新高峰发起挑战。

2019年12月20日,搭载“天琴一号”卫星的长征四号乙运载火箭冲上云霄,意味着中国酝酿近20年、正式提出5年多的天琴空间引力波探测计划,正式进入“太空试验”阶段。

2020年5月21日,“天琴一号”传来好消息,数据显示,所有技术指标全部优于任务要求,达到国内同类技术的最高水平。罗俊院士说:“目前卫星状态良好,下一阶段将进入拓展实验阶段。”

目前,“天琴二号”各项工作正在稳步推进,关键技术取得突破,计划在2025年前后发射。

在太空中探测引力波,不仅能够看到宇宙演化的图片,还能够利用引力波探测听到宇宙演化的声音,相当于从看无声电影到看有声电影。罗俊说,引力波不能只是科学展示品,而应该成为人类探测宇宙的实用工具,这就是LIGO首次探测到引力波之后,我们还要继续做引力波探测的根本目的。

罗俊说:“‘天琴计划’不仅仅吸引着有科学兴趣的人,也越来越多地吸引着立志科研报国的各类人才。因为这个最终目标好似一个牵引器,它会‘生’出一个又一个国家急需的核心技术、战略重器,这是作为科学家的责任。”

《德清践行2030年可持续发展议程县域方案》发布 人民网杭州6月26日电 (金忠耀)今天下午,2021浙江德清投资贸易人洽谈会开幕。本次德洽会以“数智共建 德创未来”为主题,以“经贸合作精准洽谈、高端人才强力聚引、营商环境优化提速、城市品牌全面推广”为主要内容,以“数智共建”为基底,以“线…【详细】

浙江:到2025年城乡居民收入倍差缩小至1.9以内 人民网杭州6月25日电 (王萧萧)为庆祝中国共产党成立100周年,25日上午,中共浙江省委举行了“守好‘红色根脉’,打造‘重要窗口’”主题新闻发布会。 发布会现场。人民网 王萧萧摄 发布会结合“党的百年奋斗历程”“新时代以来的…【详细】

2021浙江高考分数线公布:普通类一段线495分 二段线266分 人民网杭州6月25日电 (王萧萧)25日,2021浙江高考成绩及分数线公布。普通类:第一段495分;第二段266分。6月25日晚上20:30左右,考生即可登录浙江省教育考试院网站(www.zjzs.net)、浙江考试微信或浙里办APP,凭准…【详细】

6月26日,航拍中国动漫博物馆。该馆通体呈白色,形似祥云。人民网 章勇涛摄

中国动漫博物馆6月26日正式开馆 人民网杭州6月26日电 (王萧萧)6月26日上午,全国首家“国字号”动漫博物馆——中国动漫博物馆在杭州正式开馆。 据了解,中国动漫博物馆是经国家广电总局和中国动画学会批准成立的“国字号”动漫博物馆,也是杭州打造全国文化创意中心和“动漫之…【详细】

6月26日,航拍中国动漫博物馆。该馆通体呈白色,形似祥云。人民网 章勇涛摄

中国动漫博物馆6月26日正式开馆 人民网杭州6月26日电 (王萧萧)6月26日上午,全国首家“国字号”动漫博物馆——中国动漫博物馆在杭州正式开馆。 据了解,中国动漫博物馆是经国家广电总局和中国动画学会批准成立的“国字号”动漫博物馆,也是杭州打造全国文化创意中心和“动漫之…【详细】

浙江桐庐:5G赋能促畲乡蝶变 一亩田、千斤粮、百斤鱼、万元钱,在浙江桐庐莪山畲族乡沈冠村,村民们靠种田养鱼就走上了致富路。 “过去,我们村每亩地收益不足500元。能实现万元的突破,都靠科技助力。”沈冠村党总支书记黄金源说。 稻田里的传感器可实时收集数据。人…【详细】

庆祝建党100周年大型诵读活动。人民网 章勇涛摄

“党旗下的诵读”系列活动在杭州富阳启动 6月24日晚,“党旗下的诵读”系列活动在杭州市富阳区龙门古镇启动。 作为“党旗下的诵读”系列活动的开篇首场活动,《筑梦富春·党旗下的诵读》由“初心”“奋斗”“征程”三个篇章组成,以沉浸式表演形式,结合朗诵、红色话剧、歌舞等多种艺…【详细】

庆祝建党100周年大型诵读活动。人民网 章勇涛摄

“党旗下的诵读”系列活动在杭州富阳启动 6月24日晚,“党旗下的诵读”系列活动在杭州市富阳区龙门古镇启动。 作为“党旗下的诵读”系列活动的开篇首场活动,《筑梦富春·党旗下的诵读》由“初心”“奋斗”“征程”三个篇章组成,以沉浸式表演形式,结合朗诵、红色话剧、歌舞等多种艺…【详细】

“双西”合璧精彩蝶变 “杭州西湖日”活动正式启幕 人民网杭州6月24日电 (金忠耀)今天下午,庆祝杭州西湖申遗成功十周年、西湖西溪一体化保护提升一周年暨“杭州西湖日”活动正式启幕。 行吟山水,一湖潋滟千年。2011年6月24日,在法国巴黎召开的第35届世界遗产大会上,杭州西湖文化景观被…【详细】

浙江泰顺:科技特派员送技术下乡,助农共富裕 科技扶贫,建功立业。在浙江泰顺县,助农致富的科技特派员队伍,有一座大大的舞台。 2003年4月,浙江省第一批101名科技特派员走进泰顺田间地头,到今年已是18个春秋。科技特派员们以党建为引领,以“科技e联”党建联盟为平台,跋山涉水、走村…【详细】